「楽しくモノづくりを無限にやる、その機会を自分で探して見つけていく」株式会社Progate CTO 島津真人

2023.10.30

島津 真人 (しまづ まこと)

Progate CTO 大学院を卒業し、GoogleのChromeチームでSoftware Engineerとして5年間勤務。テックリードとして Service Worker の実装をする傍ら、STEP教育コースの講師なども行っていた。 2021年4月より Progate に入社し、Progate Pathのテックリードやグループリードを経て、2023年4月よりCTOに就任。

「学生時代に知りたかった、創れる人とキャリアの考え方」をコンセプトに、最前線で活躍するCTO(最高技術責任者)のキャリアを伝えていきます。

今回のCTOは、オンラインプログラミング学習サービスを開発する株式会社Progate CTOの島津真人です。

キャリアだけを見ると遠い世界の話と感じてしまいそうですが、人間味のある話もたくさん聞くことができました。

ぜひご一読ください。

ロボコンに熱中した学生時代、「自分が作ったもので喜んで欲しい」と選んだ就職の道

ー プログラミングを始めたのはいつ頃ですか?

初めてプログラミングに触れたのは、小学校4年生の時です。父親もシステムエンジニアをしているので、その影響でした。

本格的にプログラミングやエンジニアリングをし始めたのは、大学のサークルでロボコンに取り組み始めてからですね。

ー 大学時代はどういった学生でしたか?

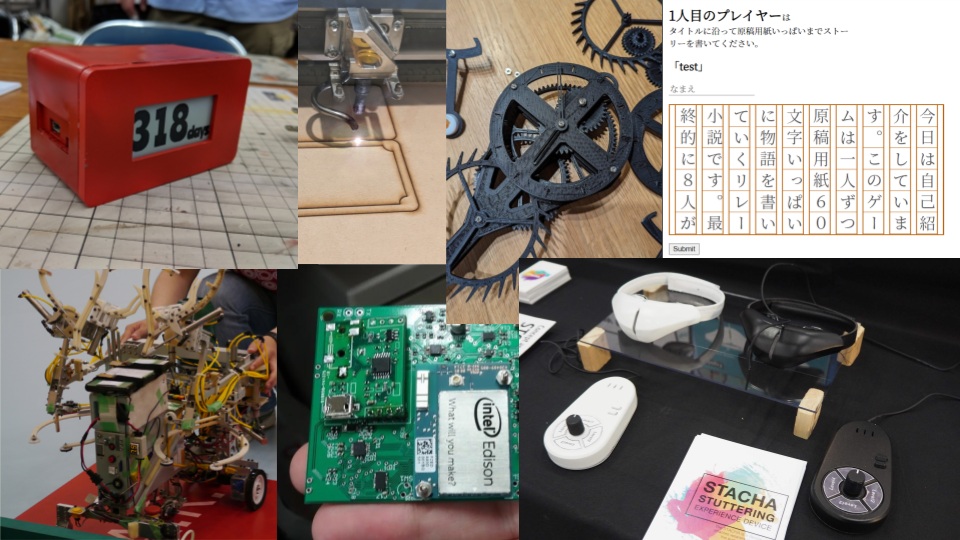

モノづくり全般が好きで、ずっとロボコンに取り組んでいました。

大学でロボコンを始めて、ハンダ付けからプログラミングなどハードウェアのところにずっと取り組んでいたのですが、熱中しすぎて2週間大学に泊まったこともありました。

バイトのために1時間半だけ家に帰って、着替えだけ取ってもう1回大学に行って…、みたいな感じで、ずっとロボコン中心に生活をしていた学生時代でしたね。

先輩や友人に「授業行かなくていいの?」と聞かれたりしたこともありました…。(笑)

ー 元々はハードウェアを中心に取り組んでいたのですね。

実は、僕は情報系の学部ではなくて、電気電子工学科の出身なんです。

最終的にはOS(ソフトウェア系)の研究室を選択したのですが、4年生まではOS(ソフトウェア系)と半導体(ハードウェア系)、どちちの道に進むか半々で迷っていました。半導体の分野にも、すごく興味があったんです。

最後の決め手になったのは、一番行きたかったハードウェア側の研究室の先生が退官されることになったという事情だったのですが、これは「ソフトウェア側を選べ」という運命なのかなと思って決めましたね。

ー 進学か就職か、という点に迷いはありませんでしたか?

学部から就職するっていうのはあまり考えていなかったのですが、修士で卒業して就職するか、博士課程に進むかというところは少し悩んでいました。

僕はモノづくりが好きで、「自分が作ったものを触ってもらって喜んでもらう」というところに楽しさを感じています。しかし、研究は最先端で新規性のある観点から、ソフトウェアを開発して論文を書いて「ここが新しい」と主張しなければなりません。

こういった研究は、チーム開発というよりは一人で淡々とこなしていくプロセスが多く、僕はそういった開発環境ではあまりモチベーションが湧かないなと感じました。

どちらかというと、アウトプットの結果が分かりやすくて、「この人のためにこういうのを作ってます」と言えるような開発をしていきたいなと思い、修士で卒業して就職することを決めました。

ー 初めて実務を経験したのはいつでしたか?

始めて実務をこなしたのは学部2年生の時です。企業が募集していたインターンシップに参加して、ドキュメントを書いたのが初めてでした。

ただ、そのインターンシップ先は少しブラックで…。(笑)

ドキュメントを2〜3本書いて辞めてしまったのですが、その後は友人の紹介で大学の先輩が立ち上げた企業でのインターンシップを紹介してもらい、働いていました。

ー 学生時代、インターンシップには積極的に参加していましたか?

学部生の時はインターンシップに行くほどの余裕がなくて、全く参加していませんでした。

修士の時に、「就職活動のためにはどうやらインターンシップに行くらしい」という情報を耳にしたことがきっかけでインターンシップ先を探しました。

その時に見つけたGoogleのインターンシップに合格して、参加しました。

ー なぜGoogleを選んだのでしょうか?

色々な企業を調べていて、行きたいところから順に受けようと思ったら、運良く一発目で合格をいただくことができました。

なぜGoogleか?と言われると、実は明確な理由はほとんどなくて…。

学生の当時は企業の情報などにあまり詳しくなかたので、「有名で技術的にも強そうな企業だった」というのがGoogleを選んだ正直な理由です。

Googleで味わった挫折と身につけたプロジェクトを前に進める力

ー 新卒で入社したGoogle時代、仕事をする上で意識していたことなどはありますか?

自分がGoogleで働く中で目標にしようと思っていたことが一つあって、シニアエンジニアやテックリードと呼ばれるような役割を自分でしっかりとこなせるようになる、ということです。

ちゃんと自分の影響力がある状態で、プロジェクトを進められるようになりたいと思っていました。

加えて、GoogleはOKRの運用やマネージャーの設置など、組織的運営的にも様々な制度や考え方を取り入れていたので、そういった部分も学びつつスキルアップしていきたいと考えていました。

ー Googleは公用語が英語となっていますが、語学やコミュニケーションでの苦労はありませんでしたか?

正直にいうと、すごく苦労しました。

入社後すぐの全社研修が海外で行われるのですが、最初の2日間でブレストの研修がありました。参加者のうち95%はネイティブスピーカーで、僕はまだ十分にテーマが理解できていない中で隣の人とブレストをしなければならないという、地獄のような数時間でした。

また、その次の月にドイツへの出張があったのですが、自己紹介の際に何かゲームのようなことが始まったんです。自己紹介をする人が2つずつ自分に関するエピソードを話して、その後に会場にいるみんなが手を挙げるといった流れです。

何かゲームをしていることは分かったのですが、何をしているのかは理解できないまま自分の順番がきてしまい、普通に自己紹介として2つのエピソードを話したら、みんなポカーンとした空気になってしまいました。

その後、途中で「嘘と本当のエピソードを1つずつ話して、どちらが嘘か当てるゲーム」だったと気づいて、すごく恥ずかしかったです。

こういった辛い出来事が入社直後の3ヶ月で立て続けに起こってしまったので、そこから本腰を上げて英会話の勉強を始めましたね。

ただ、こういった辛い経験をしたからこそ、「やるしかねえ」というモチベーションにも繋がったので、今となっては良い経験だったなと思っています。

みんなで楽しくワイワイ進むために、再現性をもった組織を作りたい

ー 大企業であるGoogleからベンチャー企業のProgateに入社したのには、どんなきっかけがあったのですか?

Google在籍当時にはChromeの開発に従事していたのですが、大まかな開発の流れとして、Chromeの使用や開発機能などを決めるための会議に出て、そこで決まったことを実装して、という流れで開発が進んでいきます。

でも、こういった開発の流れや環境にいると、実際にChromeを使ってくれているエンドユーザーさんの生の声というのが、なかなか分からないんです。

ユーザーさんにとって何がペインなのか、どんな機能が求められているのかとか、実際の声が聞けないので想像することしかできなくて。こういった「ユーザーさんとの距離」という部分は僕の中ではずっと気にかかっていたことでした。

また、それとは別に入社当時から掲げていた、テックリードとしてプロジェクトを主導できるようになる、という一つの大きな目標を達成することができたと感じていました。

そのタイミングでProgate CEOのマサさん(加藤將倫)から連絡をいただいたんです。僕としても、元々プログラミング教育の分野には興味があったので、タイミングと自分のやりたいことがベストタイミングでマッチして、Progateへの転職を決めました。

ー プログラミング教育のどのようなところに興味があったのでしょうか?

僕は教育の中でも「再現性」の部分にすごく関心を持っています。

例えば、教育課程において「教える順番」ってとても重要だと思うんです。スライドの教材があったとして、もしかしたら2枚目と3枚目の順番を入れ替えるだけで、理解度が桁違いに向上するかもしれない。こういったことが往々にしてあると思っています。

実は、大学時代にロボコンで後輩の教育をしたり、Googleでプログラミング教育のプロジェクトに関わっていたりと、Progate入社以前からプログラミング教育に近いことをしていたのですが、これらの経験の中でも同じことを感じていました。

教材の作りによって、教育効果を5%、10%…、と向上させることができたら、より価値があって生産性の高いシステムになりますよね。そういった細かい設計で受講者に大きな影響を与えられるという点が、僕の興味の源泉であり、教育分野の面白いところだと思っています。

ー Progateのエンジニア組織では、どのような価値観や雰囲気のあるチームを目指していますか?

僕はCTOとして、「みんなで楽しくわいわい開発をする」という雰囲気を大事にしています。

仕事をする上で、みんなで楽しくワイワイできる環境を実現することは、実はすごく難しいことだと思っています。楽しく和気藹々としつつも、チームとして前に進むためには「進む先」を明確に定義しておく必要があるんです。

さらに、そういったチーム環境を作るためには、働き方や労働環境も様々な観点やツール、会議など、物理的にもスケジュール的にも整えないといけません。そして、それらのベースとなる環境が整った上で、チームやメンバーの目標も目線を揃えていきます。こういった要素が全て揃って初めて上手くいくみたいなイメージですね。

そして、教育の再現性の話はこういった社内の教育や環境整備にも繋がることだと思っています。こういう方法でチームを作っていけば、再現性高く良い環境を作ることができるね、といった方程式のようなものを作っていきたいです。

モノづくりができる場を探し、作り続けてほしい

ー エンジニアを目指す学生に向けて、アドバイスをお願いします。

とにかく、モノづくりを楽しんで欲しいです。

個人的には、モノづくりを楽しめるマインドを持った上で、無限に何かを作り続けていくというのが大切だと思っています。そして、モノづくりをする上で、浅いところで止めずにぜひ深くまで追求する癖を持ってください。

例えば、バグが発生した時に、「ネットに書いてあることをそのまま試してみたら、よく分からないけどとりあえず動いた!」で止めちゃだめなんです。

「なんで動いたのか」「何が原因でバグが発生したのか」という根本のところを、自分が理解できるまで諦めずに追求する癖をつけないと、なかなかスキルも上がっていきません。

少しマッチョな話になってしまいましたが、こういった深掘りする癖とマインドを持った上で、無限にモノづくりを継続して欲しいなと思います。

ー 楽しくモノづくりをするために必要なことはありますか?

開発を面白いと思えて、集中できる場を自分で探して見つけていく、ということが大事だと思います。

僕は学生時代、プログラミングのバイトを5個以上掛け持ちしていました。それに加えてインターンシップとして大企業にも出入りをしていました。

他にも、学科の同期で集まってモノづくりをするグループを作りたい、という話を先生にしたら教室を使わせてくれたこともあります。そういった、開発やモノづくりをする環境を自分で探したり作ったりということを、ずっと継続してやっていたんです。

こういうことを常にしていると、「島津はそういうのが好きだから、声かけてみよう」となって、さらに面白そうなモノづくりの場に呼んでもらうことも増えてくるんですよね。モノづくりの活動を続けること、周囲に印象付けることは大事かなと思います。

中途でもインターンでも、本質的に求めることは変わらない

ー Progateではどんな方を採用したいですか?

エンジニアの中でも「技術そのものに興味がある」「モノづくりが好き」「ユーザーさんに触ってもらうのが好き」など、趣味趣向のパターンが色々あります。

その中で、Progateに一番マッチしているなと思うのは、「ユーザーさんにプロダクトを届けて触ってもらう、それが楽しい」という考えを持った人です。

技術というのはあくまでも道具の一つであり、「道具を使って何を届けるか」というところも重要です。もちろん技術も重要ではあるのですが、現在のProgateではまだ道具自体を研ぎ澄ませるフェーズではなく、「ユーザーさんにより良いものを届け続ける」という段階だと思っているので、ユーザーファーストな思考ができる人を採用したいですね。

ー 選考ではどういったスキルを見ていますか?

面接では、これまでの技術的な経験の話や、仕事への向き合い方の話など色々な会話をしながら、自主性や技術力などを見ています。場合によってはその場でコードを書いてもらうコーディング面接や、システム設計をしてもらうこともありますね。

インターンシップと中途採用で求めるレベルは違いますが、期待値が異なっているだけで本質的に見ている項目に違いはないので、どちらも同じように面接を進めています。

ー 最後に、Progate に興味を持ってくれている学生にメッセージをお願いします。

繰り返しになりますが、「楽しくモノづくりをする」というマインドを大切にしているので、プログラミングを道具として色々モノづくりをするとか、作ったものをユーザーさんに届ける、というところを楽しんで欲しいなと思います。

その上で、モノづくりをする一つの機会・場所として、Progate のインターンシップやProgate Path を活用して学びを深めてもらうことができたら、すごく嬉しいです。